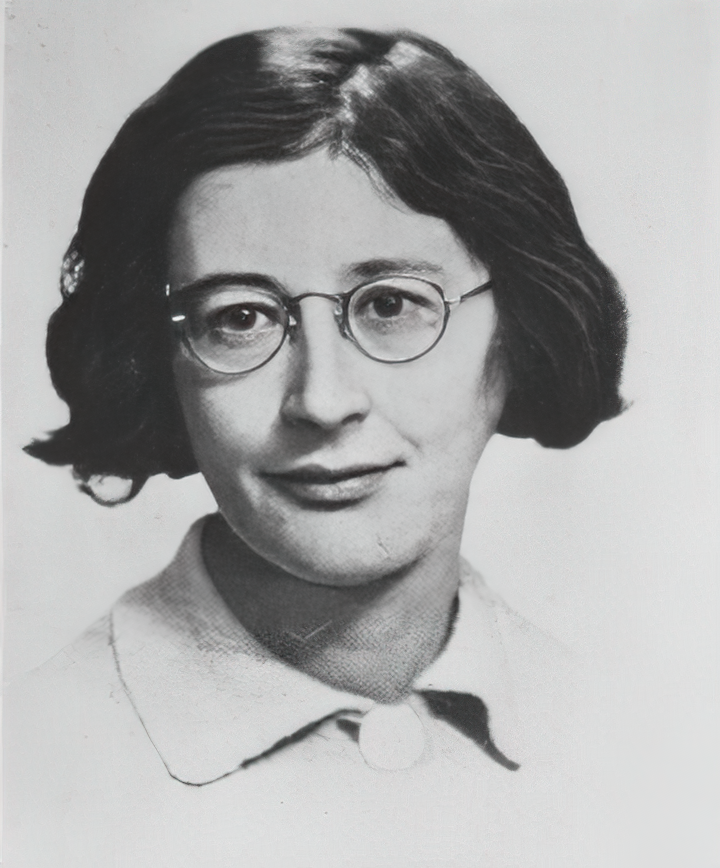

Al pensiero di Simone Weil (Parigi 1909 – Ashford 1943) ci si accosta con una certa prudenza: le pagine dei suoi scritti, tradotti in Italia da Adelphi a cura di Maria Concetta Sala e Giancarlo Gaeta, sono talvolta difficili, spesso folgoranti, sempre incandescenti: un fitto concatenamento di analisi e tesi talvolta radicali apre infatti, al lettore attento, alcuni scorci luminosissimi, rari e originali nel panorama contemporaneo. La peculiarità di Weil è infatti al tempo stesso la sua radicalità e la sua capacità di mediazione, che la porta

a unire autori e temi apparentemente lontani: la Baghavad Gita e Giovanni della Croce, Platone e Heisenberg, taoismo e marxismo, cercando sempre un’alternativa ulteriore alle contraddizioni, soprattutto a quelle che segnano il XX secolo: idealismo ed empirismo, materialismo e trascendenza, collettività e libertà. Un pensiero che sa abbracciare la complessità, mettendo in relazione le cose là dove esse ci sembrano non incontrarsi mai, oppure escludersi a vicenda: Weil era solita collegare le scoperte scientifiche e lo sguardo di un pittore, la composizione architettonica di una chiesa e la visione del potere della civiltà che l’ha prodotta, l’attenzione a un’equazione trigonometrica e quella verso un passante. Un pensiero complesso e impegnato ad amare la realtà. Una ricezione multiforme Conosciuta soprattutto per il suo Attesa di Dio [1], Weil è stata letta da innumerevoli intellettuali del XX e XXI secolo. Il primo a riconoscerne il valore è Albert Camus, che, all’indomani della Seconda guerra mondiale, fa pubblicare La prima radice [2], un’opera pensata da Weil, prima di morire, come “Preludio una dichiarazione dei doveri verso l’essere umano”, una sorta di Costituzione per l’Europa postbellica. Weil viene così conosciuta dal grande pubblico, dapprima come filosofa della politica e del diritto (oggi ripresa da Giorgio Agamben, Roberto Esposito, Rita Fulco), poi come teorica del lavoro e della condizione operaia (Adriano Olivetti fu tra i primi a introdurla in Italia negli anni Cinquanta), come pensatrice chiave del contemporaneo (Augusto del Noce ne promosse la lettura negli anni Settanta), ma anche come mistica (Cristina Campo ne fu un’altra importante divulgatrice). Viene riscoperta più recentemente dagli studi femministi ed è figura ispiratrice in letterate come Elsa Morante o Anna Maria Ortese.

Simone Weil è infatti tutte queste cose: mistica, operaia, marxista e anarcosindacalista, pacifista, teorica della scienza e dell’arte, studiosa dei testi sacri orientali, poetessa. Interessi eterogenei unificati da una sete instancabile di verità e da un’attenzione acuta a ogni forma di sofferenza vissuta, messa in evidenza dal profondo desiderio di giustizia e di bene. L’evoluzione intellettuale di Weil è accompagnata in maniera inscindibile dal suo percorso di vita, raccontato con fedeltà dall’amica Simone Pétrement[3]. Il pensare stesso, per Weil, ha infatti sempre una componente affettiva e pratica: per pensare bisogna vivere le proprie idee, desiderare la verità, ascoltare la sofferenza e alimentare la gioia, fino a trasformare sé stessi.

Intellettuale, insegnante, operaia, militante, mistica

Sulla scia di questa profonda connessione tra pensiero e vita, la giovane Weil, laureatasi su Descartes nel 1930 e divenuta docente in diversi licei francesi, decide di lasciare l’insegnamento nel 1934 per lavorare in fabbrica. Vuole infatti vivere lei stessa la quotidianità dei lavoratori, per pensare fino in fondo le condizioni della loro libertà[4]. Pochi anni dopo, la partecipazione alla guerra civile in Spagna e diversi viaggi in Germania aggiungono al suo percorso l’esperienza della barbarie e delle sorgenti forme totalitarie del suo secolo. È così che nasce il bellissimo saggio su L’Iliade o il poema della forza, dove Weil cristallizza il suo pensiero politico attorno alla visione nitida dei meccanismi della forza e all’altrettanto chiara determinazione a ricercare la giustizia, sola garanzia di ascolto del grido degli oppressi. Costretta a fuggire da Parigi nel 1939, in quanto ebrea, vive successivamente, a Marsiglia, due anni fondamentali. Qui, in seguito ad alcune esperienze di avvicinamento al cristianesimo e ai Vangeli[5], approfondisce la sua sete spirituale, scavando non solo nella tradizione biblica (rimanendo diffidente rispetto al “Dio degli eserciti” dell’Antico Testamento)[6] e mistica, ma in innumerevoli altre tradizioni antiche, europee ed extraeuropee. Nel 1942 salpa verso New York con i genitori, ma farà di tutto per raggiungere la resistenza francese e ci riuscirà, arrivando a Londra alla fine dello stesso anno, con in tasca un progetto per costituire un corpo di infermiere che intervengano al fronte. È nella capitale inglese che morirà, poco dopo, nell’agosto del 1943, a 34 anni, a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Pochi sono gli articoli che Weil vuole pubblicare in vita, enorme invece è la massa di appunti, quaderni e scritti che lascia: 16 volumi nell’edizione francese delle Œuvres complètes, diretta da Robert Chenavier presso Gallimard.

Pensare è lavorare, percepire e desiderare

Uno degli aspetti più interessanti del pensiero di Weil riguarda la reinterpretazione dell’eredità cartesiana e il modo in cui viene ripensata la postura del soggetto che si rapporta al mondo: come avviene questo rapporto? Se il famoso cogito (ergo sum) consegnava alla tradizione l’idea che l’uomo sia prima di tutto un io conoscente, Weil afferma invece che l’io scopre il mondo e l’altro prima di tutto attraverso la

sperimentazione della propria potenza: l’io è sempre, all’origine, vissuto come un io posso (e dunque sono). Eppure, l’altro è prima di tutto qualcosa o qualcuno che resiste alla mia potenza e mi impone la sua alterità. Ecco allora che le mie possibilità si scontrano subito con la mia impotenza[7].

È qui il cuore della filosofia weiliana: la mia impotenza, o anche la mia vulnerabilità verso il mondo che mi si impone con la sua necessità, non è una minaccia o un fallimento. Pensare e conoscere il mondo sarà invece il frutto di un’articolazione intelligente tra potere e impotenza. Questa articolazione è sempre un lavoro: ogniqualvolta mi pongo dei fini, ho bisogno di mezzi per raggiungerli e ciò che mi permette di articolare fini e mezzi, dialogando con l’alterità del mondo, è un lavoro. Pensare, dunque, è un lavoro: più precisamente è quel lavoro che mi permette di percepire correttamente il mondo e rapportarmi ad esso. La nostra percezione delle cose, infatti, è spesso falsata dall’immaginazione, che tende a cancellare tutto ciò che ci resiste e ci sfugge. Il lavoro del pensiero, invece, serve a percepire il mondo in maniera sempre più completa e libera dalle proiezioni dell’io, man mano che ci apriamo. Senza lavoro e senza imbattersi nella resistenza del reale, non c’è vera conoscenza. Vale però anche il contrario: lavorare è sempre anche pensare, lavorare è anche contemplare e conoscere il mondo che si offre a me attraverso il mio agire. È così che Weil delinea la sua critica al sistema industriale e al lavoro operaio, segnato dal taylorismo negli anni Trenta: il lavoro nobilita l’uomo solo se gli permette di collegare corpo e mente, se gli consente di pensare la propria azione[8]. Ogniqualvolta viene soppressa la possibilità di riflettere sul prodotto del proprio agire, di contemplarne l’esito e la realtà (e le pause, le feste, le amicizie sono essenziali a questo distacco contemplativo), allora è in atto un meccanismo oppressivo che debilita l’uomo.

Ma non c’è conoscenza e non c’è lavoro se non è presente anche un altro elemento cruciale della condizione umana: il desiderio, che per Weil è sempre desiderio di bene[9].

Non potremmo conoscere nulla se non desiderassimo la verità, né agiremmo se non desiderassimo un bene da realizzare. Lo scandalo più duro che il mondo ci presenta è che, talvolta, questo desiderio viene messo alla prova: è l’esperienza del malheur, la sofferenza estrema del male subito. In La prima radice Weil afferma chiaramente che il dovere della politica è quello di garantire a ogni essere umano lo spazio e l’attenzione sufficienti affinché egli possa accedere al suo desiderio di bene. Le istituzioni devono vigilare affinché nessun sistema (educativo, economico, produttivo, culturale) produca malheur.

L’attenzione, chiave della politica

La verità e la sofferenza, per Weil, hanno qualcosa in comune: sono supplici mute e inevidenti, sono cioè due condizioni nelle quali è difficile esprimersi, spesso impossibile. Esse necessitano di profonda attenzione da parte di qualcuno che abbia il desiderio di dar loro parola. L’attenzione è precisamente la capacità di lasciar spazio alla verità e al malheur, ed essa è una facoltà che produce una forma intensa d’accoglienza. Il tema dell’attenzione è uno dei più originali e attuali in Weil[10]: lungi dall’essere una performance o uno sforzo muscolare che produce risultati cognitivi facendoci acquisire contenuti, per Weil l’attenzione è invece uno “sforzo negativo”, cioè un lasciar spazio, un fare il vuoto, un esercizio di silenzio dell’io e delle sue pretese per far sì che la verità possa emergere in me. I momenti di

scoraggiamento nello studio sono proprio quelli in cui si può imparare a “fare attenzione”: si tratta di desiderare di comprendere, abbandonando la pretesa di raggiungere il risultato. Quando il desiderio diventa nitido e si svincola dal risultato, allora l’intelligenza si apre e può accogliere la realtà. Questo meccanismo funziona, secondo Weil, non solo per un’equazione o una versione di latino, ma

anche con il prossimo. L’attenzione è infatti capacità di fare spazio all’altro, soprattutto quando ci sfugge, cioè quando soffre. Riprendendo la parabola del Buon Samaritano (Lc 10,25-37)[11], Weil sottolinea come il passante che si ferma a soccorrere il malcapitato è in realtà l’unico che è stato capace di un istante di attenzione: in quell’istante, egli è riuscito a vedere l’uomo per terra, mentre chi lo ha preceduto ha percepito solo stracci e sporco. Ecco perché, negli ultimi scritti politici di Weil, quando nel 1943 pensa all’Europa postbellica, l’attenzione compare come una virtù eminentemente politica. Solo chi è capace di ascoltare la sofferenza e di fare spazio alla verità può garantire, in una collettività umana, la ricerca della giustizia: essa è inversamente proporzionale alla sete di potere ed è la sola a poter ispirare il diritto.

L’impersonale è la via dell’autenticità

Nei suoi ultimi scritti, Weil traduce la dinamica di ricettività propria dell’attenzione come un “passaggio verso l’impersonale”[12]. L’esperienza dei totalitarismi, sistemi oppressori delle libertà individuali, aveva condotto a ricalibrare la società politica sul diritto della persona al proprio sviluppo. Weil, tuttavia, si accorge che, se una civiltà si basa sulla rivendicazione del diritto individuale, essa sarà incapace di costruire una giustizia attenta ai dimenticati. Ecco perché, con tono polemico, sposta l’attenzione sull’impersonale, ossia su tutto ciò che porta l’individuo fuori dal cerchio della propria autoaffermazione. Se ogni individuo può essere descritto come “un’esigenza centrale di bene” abitata da un corpo e da sentimenti, ciò che è più urgente ed essenziale è rispettare questa esigenza senza violarla. Ma questa esigenza non ha come destino l’autoaffermazione o l’accesso a una sempre più ampia possibilità di consumo, come accade oggi nell’era postcapitalistica. Per Weil, il desiderio di bene che abita ogni uomo è esperienza che il bene in sé non è qualcosa che si possa rivendicare, possedere o acquistare, poiché esso è “fuori dal mondo” e dalle relazioni politiche e sociali. Essere autenticamente se stessi equivale,

dunque, per Weil, ad accedere al proprio desiderio più profondo, che è originariamente desiderio incolmabile, il quale apre ogni essere umano a qualcosa che lo supera infinitamente e gli si presenta in ogni esperienza concreta. Questo desiderio radicale e inestinguibile è sempre, implicitamente, “attesa di Dio”[13]. Ed è precisamente questo desiderio di un bene che nessuno può possedere che deve ispirare la politica e le istituzioni.

Per questa sua pungente e commovente ricerca di verità, che Weil ritrovava inscritta nell’esperienza della bellezza[14] e che la rendeva sensibile alla fragilità dell’umano e del mondo, Simone resta ancora da scoprire, 80 anni dopo la sua morte, nell’epoca in cui cultura tecnologica e pensiero sembrano aver divorziato, la vulnerabilità viene spettacolarizzata e calpestata nel frastuono dei media, la rivoluzione

climatica ci chiede di percepire pienamente ciò che la realtà della terra porta ogni giorno sulla soglia decisiva della nostra attenzione. Saper pensare la complessità, significa oggi saper amare il mondo, con un’attenzione che Weil può ancora insegnarci.

[1] Il libro più noto resta L’ombra e la grazia, che tuttavia è una raccolta di frammenti dei quaderni weiliani redatta

dall’amico Gustave Thibon: non si tratta dunque, stricto sensu, di un’opera di Weil.

[2]La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso l’essere umano, a cura di F. Fortini, SE 1990.

[3]Simone Pétrement, La vita di Simone Weil, trad. it. di E. Cierlini, Adelphi 1994. Sulle amicizie di Weil e

sull’amicizia in Weil, vale la pena leggere L’amicizia pura, a cura di D. Canciani e M.A. Vito, Castelvecchi 2016.

[4]Si veda La condizione operaia, ed. it. a cura di F. Fortini, SE 1994.

[5]Raccontate nella sua cosiddetta “Autobiografia”, una lettera contenuta in Attesa di Dio, a cura di M.C. Sala,

Adelphi 2008.

[6]Sulla posizione critica di Weil si veda la Lettera a un religioso (ed. it. a cura di G. Gaeta, Adelphi 1996).

[7]Si vedano i Primi scritti filosofici (ed. it. Marietti 1999).

[8]È la conclusione delle Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, scritte da Weil nel 1934 (ed.

it. a cura di G. Gaeta, Adelphi 1983).

[9]La gestazione di questi temi è osservabile nei Quaderni (ed. it. a cura di G. Gaeta, 4 volumi, Adelphi 1982-1993).

[10]Weil ne parla nel saggio Sul buon uso degli studi scolastici in vista dell’amore di Dio, contenuto in Attesa di Dio,

cit.

[11]Soprattutto in Forme dell’amore implicito di Dio, in Attesa di Dio, cit.

[12]Come Weil afferma in La persona e il sacro, a cura di M.C. Sala, Adelphi 2012.

[13]Si veda a tal proposito il commento weiliano alla caverna platonica in La rivelazione greca, a cura di M.C. Sala e

G. Gaeta, Adelphi 2014.

[14]

Il tema della bellezza emerge già nel breve saggio giovanile Il bello e il bene (ed. it. a cura di R. Revello, Mimesis

2013), ma anche nelle lettere dall’Italia, tradotte a cura di D. Canciani e M.A. Vito in Viaggio in Italia, Castelvecchi

2018.

Scrivi un commento